相続ガイド

越谷市せんげん台の相続は

美馬克康司法書士・行政書士事務所

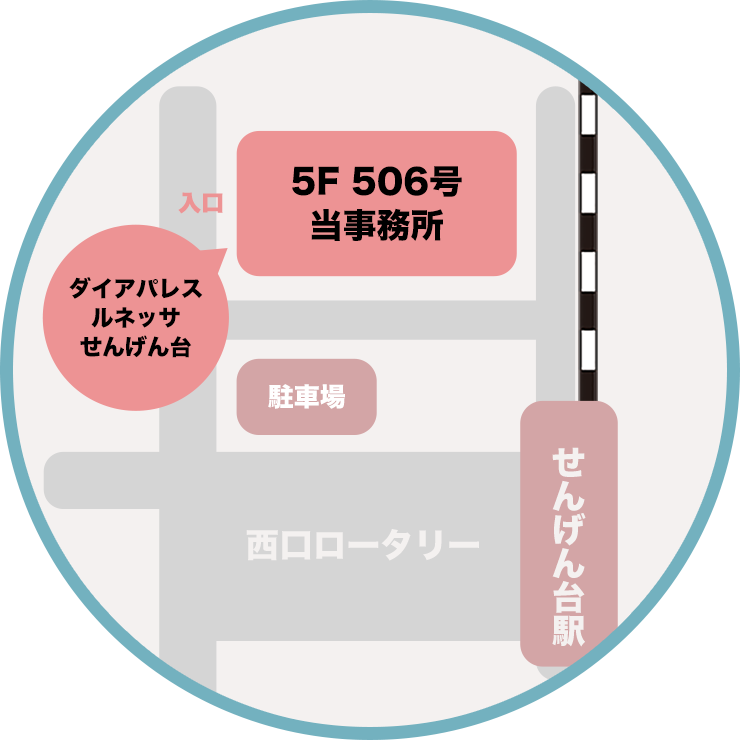

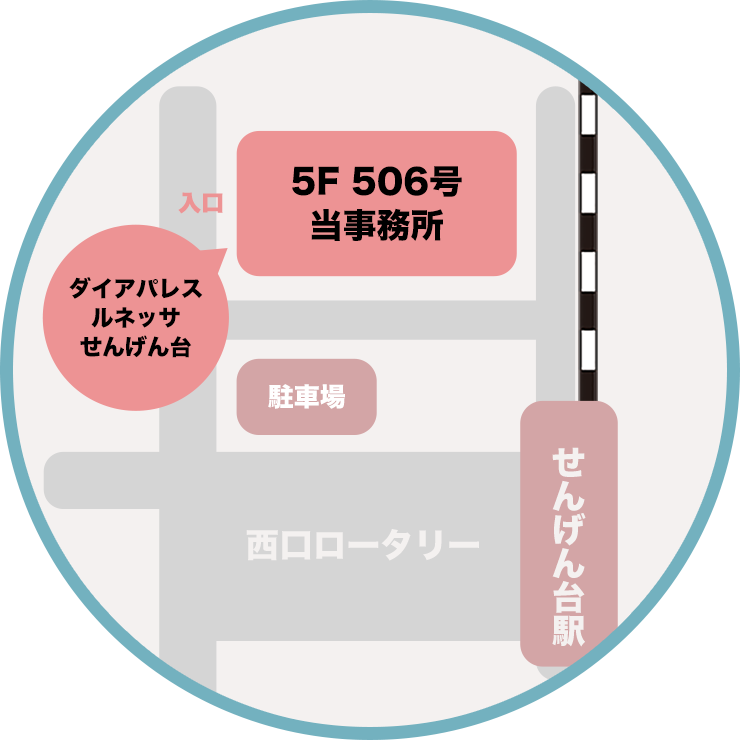

埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1

ダイアパレスルネッサせんげん台506号

営業時間 8:30〜18:30(予約制)

- 相談実績5,000件以上

- 駅近1分・土日祝営業

- 安心の定額制

「相続」の用語集一覧です。各ページから参考になるガイドもご覧になれます。

-

- 包括受遺者

- 被相続人の遺言によって相続財産を包括的に遺贈される者を包括受遺者といいます。 民法上、相続財産を承継する権利がある人を法...

-

- 推定相続人

- 相続の開始によって最先順位において相続する資格を持つ人を推定相続人といいます。相続が推定されている人といいことです。相続...

-

- 相続人

- 被相続人の財産法上の地位を承継する者を相続人といいます。被相続人の死亡によって相続が開始してから相続人と呼ばれ、被相続人...

-

- 被相続人

- 亡くなった人を被相続人といいます。被相続人が亡くなることによって相続は開始します。相続財産は積極財産(プラスの財産)がな...

-

- 相続

- 被相続人の財産法上の地位や権利義務を、死後に被相続人の最終意思として特定の者に承継させることを相続といいます。 相続は、...

法務局相談員3年5ヶ月務めた

司法書士にお任せください

相続の初回相談は30分無料です

- 相談実績

5,000件以上 - 駅近1分・

土日祝営業 - 安心の

定額制

当事務所は相続の専門の司法書士・行政書士事務所です。

業務料金は、「~(から)」ではなく、「定額」の明朗会計です。

- 相続は越谷せんげん台の美馬克康司法書士行政書士事務所

- 埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1

ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分 - 8:30〜18:30 ご来訪は事前予約制

- 相続の初回相談30分無料

駅近1分

土日祝営業

年中無休